<NIE授業 新時代>新聞を教材化する六つの技術*意外性や感動生む工夫*矢島勲(千歳市立泉沢小教諭)

掲載日:2025.01.27

新聞記事は元々、各教科などの教材として作られたものではありません。私は生の新聞記事をそのまま提示し、授業を行うことを極力避けてきました。新聞は文字が主体であるため、児童によっては記事をそのまま提示された時点で、興味や関心を失ってしまうこともあるからです。だからこそ新聞記事の提示の仕方に教師としての腕が試されているのだと感じています。

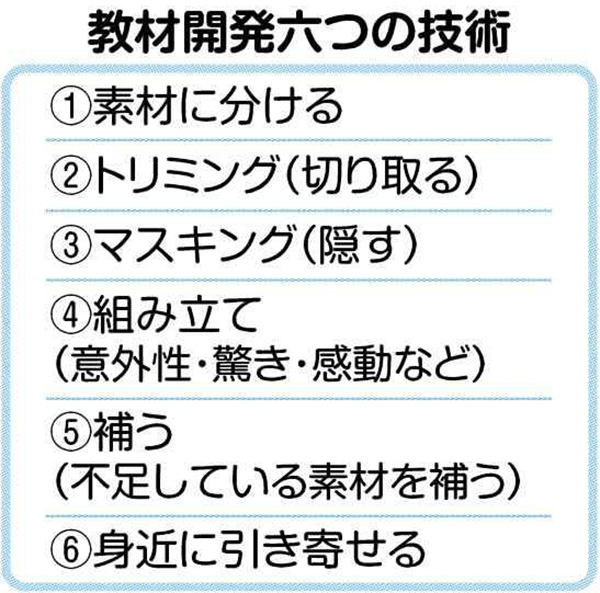

そこで今回は、私が独自にまとめた「新聞記事を教材化する六つの技術」を紹介します。主に道徳の授業づくりに使用しているものです。素材のままでは使いにくい新聞を、目の前の子どもたちの実態に合わせて教材化する参考になれば幸いです。

【素材に分ける】 新聞記事は大きく分けると文章と写真に分けられます。文章も見出しやリード文など、できるだけ細かく素材として分けて、以下の技術を使っていけるように考えていきます。

【トリミング】(切り取る) 主に写真資料で活用します。注目させたい部分を大きくアップにして情報を絞ることによって、興味関心を高めます。

【マスキング】(隠す) 印象付けたいキーワードをあえて隠して提示することによって考えたくなる工夫。写真や見出しなど視覚に訴える提示ができる素材で効果があります。

【組み立て】(意外性・驚き・感動など) 見出しやリード文、写真など、いくつかの素材が集まった段階で提示する順序を考えます。意外性や驚き、感動を生む工夫です。

【補う】(不足している素材を補う) 授業で使用するメインの新聞記事に関連する情報を他にも集める。メインの新聞記事の内容を最大限に高めるための工夫。インターネット、書籍、ゲストティーチャーなど、その可能性は無限大です。

【身近に引き寄せる】 学級の児童の生活に引き寄せる工夫を行います。新聞の内容は近い地域のものもあれば、離れた地域のものもあります。児童の生活経験からは離れたものであることも少なくありません。遠い世界の話で自分事でないとなってしまっては、ねらいに近づくことはできません。

上記の技術をいくつか組み合わせることによって、新聞を使った授業をより効果的に、児童にとって魅力的なものに変えることができると思っています。

◇

矢島教諭は道徳の授業で、留萌管内増毛町出身のフランス料理のシェフ三国清三さんが、どんな仕事にも全力で取り組む姿が成功につながったエピソードを紹介した。夢や目標を実現するため、目の前のことに力を尽くそうとする実践意欲と態度を育てようと、北海道新聞教育面「まなびのひろば ぐんぐん」の紙面を使って実践した授業の資料はこちらで読むことができる。

三国シェフに関する道徳の授業実践で活用した道新教育面「まなびのひろば ぐんぐん」の「伸びゆく君へ」のコーナー