大震災*過去の教訓 未来を守る*NIE全国神戸大会

掲載日:2025.09.29

「時代を読み解き、いのちを守るNIE」をスローガンとする第30回NIE全国大会神戸大会が7月31、8月1の両日、神戸市で開かれた。初日はメディアリテラシーを考えるパネル討議などを実施。阪神淡路大震災から30年の節目を迎えた今年、2日目の分科会では災害や防災に関する公開授業、実践発表が行われ、全国の教育関係者らが認識を深めた。

*紙面から伝わる記者の思い*読み比べ公開授業

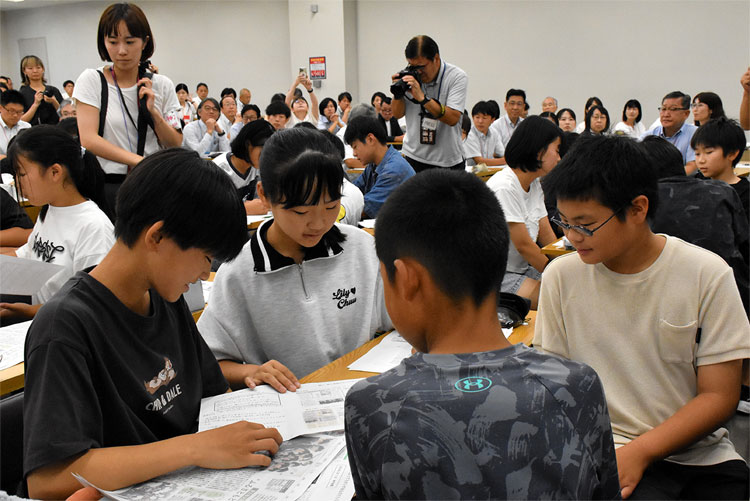

全国の子ども新聞4紙の震災記事を読み比べ話し合う児童たち

東日本大震災に関する記事を載せた子ども新聞を読み比べる授業を公開したのは、兵庫県姫路市立豊富小中の前野翔大(しょうた)教諭。6年生24人が岩手、茨城、静岡、福岡の4県で今春発行された紙面を読み、見出しや写真から気づいたことをグループで話し合い発表した。

岩手日報の紙面で先生が「子どもの写真を載せている意図は」と尋ねると、児童は「これからも大きな災害が起こるかもしれないから」と答えた。未経験の震災について、児童に知って欲しいという願いが子ども新聞の編集者にあることを学んだ。

西日本新聞の「こどもタイムズ」の見出しは「今も2万8000人ひなん」。「『今も』というのは、見出しを付けた人は多いと思っているのか少ないと思っているのかな?」。先生の問いに「多い」と複数の声が上がり、「まだたくさんいると伝えたいのが分かるよね」とまとめた。

授業後半では、避難時の様子を伝えた記事と14年後の今年、宮城県南三陸町の旧防災庁舎保存を取り上げた記事を読み比べた。記事を書いた神戸新聞の上田勇紀記者が登壇し、それぞれの記事を書いた時の思いを話した。

前野教諭は「同じことを扱っても、地域や時間の経過で発信者の伝えたい思いや意図は異なる。情報に接する時、私たちはそれを考えていく必要がある」と授業の狙いを語った。

兵庫県立須磨友が丘高の岩本和也教諭は、近くにある神戸市立横尾小との小高連携授業による防災教育の実践について紹介した。

県の「防災ジュニアリーダー」でもある高校生が小学校で授業を行い、阪神淡路大震災や能登半島地震の避難所について書かれた記事から気づいたことを話し合ってもらった。児童からは「避難所の人々の暮らしが分かった」などの感想が上がったという。

須磨友が丘高2年の松田歩さんは「小学生の防災に関する意識の高さに気づいた」、同じく2年の山口紗耶さんは「児童が『お母さんとも話してみる』と言ってくれ、授業をして良かった」と振り返っていた。(五十嵐文弥)

*正しい情報なのか吟味必要*池上彰さんらパネル討議

メディアリテラシーや防災教育について語り合ったパネル討議

パネル討議「情報で、いのちを守る」はジャーナリストの池上彰さんが司会を務め、メディアリテラシーや防災教育について意見を交わした。

日本ファクトチェックセンターの古田大輔編集長は「人は自分の価値観に近いものを正しい情報だと思いがち」で、アルゴリズムの仕組みにより、同じような意見ばかりが集まるフィルターバブルや、エコーチェンバーといった状況になりがちと指摘。

神戸新聞社の長沼隆之論説副委員長は昨年の兵庫県知事選について「交流サイト(SNS)や動画サイトに即応できず、報道の空白という状況を招いた」と総括した。これを受け参院選ではファクトチェックに取り組み、選挙公報も検証したと紹介した。

日本新聞協会NIEアドバイザーで西宮市立浜脇中の渋谷仁崇(しぶたによしたか)主幹教諭は、記事を切り抜いて感想を書く「NIEノート」に全校で取り組んでいると話した。ファクトチェックを身につけるには「継続性が重要。情報に日々触れて力を付けていくのが望ましい」とした。池上さんは「今の若い人は情報をユーチューブで検索する。新聞がこの状況にどう対応できるかも課題」と話した。

防災が専門の兵庫県立大学大学院の阪本真由美教授は「地震に備えるだけでなく、その後の避難生活や復旧、復興まで取り組むことが重要。新聞は、大震災より前の状況を教える手がかりになる」と力を込めた。情報を吟味する重要性について古田編集長は「最低でも発信源、根拠、関連情報を確かめてほしい」と訴えた。

阪本教授は過去の災害をわが事化し、きちんと学びを得ておくことの重要性を強調。渋谷さんも社会課題を自分事にするため「新聞を読み込んで、自分と違う視点を知って考える」ことの大切さを示した。

古田編集長はまた、紙の新聞の活用だけにとどまらず、スマホでちゃんと情報を得る方法を学び「一人一人がメディアリテラシーを身につける必要がある」と強調した。

池上さんは「どうやって情報を得て解釈していくのか、今は転換期」とし、「正確な事実をどう広く早く伝えるか考えていく必要がある」とまとめた。(五十嵐文弥)

*復興や防災教育の活動紹介*学校などポスター発表

道内からの2枚を含めて77枚が並んだポスター発表の会場

分科会会場では、防災を中心に地域理解や平和学習といったテーマのポスター発表も行われ、道内2校を含む小中高大や企業など71団体からの77枚が並んだ。

道内からは空知管内栗山町立栗山小の冨樫忠浩教諭と胆振管内安平町立早来学園の片岡鉄也教諭が出展した。

冨樫教諭は、当時勤務していた安平町立早来小の児童らの発案で、胆振東部地震後に取り組んだ「8000人の笑顔プロジェクト」について報告した。「ボランティアや町役場の人たちに感謝を伝え、まちの人を元気付けよう」と安平町の人口と同数の笑顔の写真を集めた取り組みだ。計3万5千枚の写真を送ってくれた世界各国の人々にお礼を述べて締めくくっている。

片岡教諭は、前任の胆振管内むかわ町立鵡川中で行った防災教育を紹介した。津波からの避難を住民と生徒が一緒に考えたハザードマップ学習の取り組みや、衛星利用測位システム(GPS)を使った避難訓練のほか、胆振東部地震に関する記事の見出しを読んで被災地での課題を考えたり、東日本大震災後にガソリンスタンドに並ぶ車列の写真を見て、見出しを考えた活動を掲載した。

このほか、奈良女子大付属中等教育学校は北海道への修学旅行に備えて1カ月分の北海道新聞を購読し、アイヌ舞踊やラーメンについて調べた活動を紹介していた。(福元久幸)

*お薦め記事 ここが面白い!*シンブリオバトル

神戸市の甲南小は分科会で「シンブリオバトル」の授業を公開した=写真=。お薦めする好きな本を紹介し合う「ビブリオバトル」(書評合戦)の新聞版だ。児童が面白いと思った新聞記事について他の児童に話して聞かせ、質疑応答をした後、一番読みたくなった記事を投票で決めた。

神戸市の甲南小は分科会で「シンブリオバトル」の授業を公開した=写真=。お薦めする好きな本を紹介し合う「ビブリオバトル」(書評合戦)の新聞版だ。児童が面白いと思った新聞記事について他の児童に話して聞かせ、質疑応答をした後、一番読みたくなった記事を投票で決めた。

学校司書の田代弘子教諭は「他の人の発表を一生懸命聞きましょう」と声をかけながら授業を展開。参加を希望した4年生28人は、8班に分かれて記事の概要や感動したこと、疑問点、自分の考えをまとめて「シンブリオバトルメモ」に書き込み、お薦め記事を発表し合って班内の1位を選んだ。その後、各班1位の8人が再び全員の前でロシアのソユーズ宇宙船、トカラ列島で地震続発などの話題を紹介した。(福元久幸)