情報の真偽 見極める力を*札幌で北海道セミナー

掲載日:2025.08.25

「メディアリテラシーの育成とNIEの役割」をテーマに8日、北海道NIE推進協議会(菊池安吉会長)が札幌市中央区の北海道新聞社で開いた北海道セミナー。前日本新聞博物館館長の尾高泉さんが「NIEの再定義」と題して講演し、渡島管内八雲町立野田生中の川端裕介教頭が身近な実践と工夫を発表。オンラインを含む約60人の参加者が交流した。

*偏る構造 学ぶことから*前日本新聞博物館館長 尾高泉さん講演

メディアリテラシーとNIEについて語る尾高泉さん(菊地賢洋撮影)

NIE学会の探究学習報告会で昨年度、こんな光景がありました。高校生がメディアとして挙げたのはテレビ、X、インターネット、ラジオ、口コミ。新聞は出てきません。メディアのチェック機能についての理解もありません。NIEが前提としていたメディア環境は大きく変化しました。

新聞の機能学習はこれまで、新聞記者の仕事や報道機関の役割を説明するものでしたが、それだけでは十分でないと痛感します。

新聞博物館に来るお子さんは「新聞記者はインターネットのどこからネタを取って来るんですか」と聞きます。取材とは何かを伝えるのにとても難儀します。

取材や編集をして価値判断をしているのは報道機関で、記事をネットニュース企業に配信もしています。さらに交流サイト(SNS)で私たちがそのニュースを媒介している。生成人工知能(AI)が出現し、どんな情報を取り入れているかも分かりません。良質なコンテンツはどこから来るのか。まず情報の流通構造を学ぶことがメディアリテラシーとして重要です。

紙の新聞は今、ちまたで「新聞紙」と呼ばれています。しかし新聞社は紙だけでなくデジタル版やデータベースも出していて、動画や音声もある。それらを含めて価値を伝えていくべきです。

昨年の兵庫県知事選以降、ファクトチェックについての記事は増えました。一方、5月に出た総務省の調査では、偽・誤情報を見聞きして正しいと思った人は47・7%おり、見聞きした4人に1人はその情報を拡散したと答えています。SNSなどで(自分に近い情報が集まる)「フィルターバブル」も日本では4割弱の人しか認識していない。フェイクニュースに弱い国なんです。

文部科学省の本年度「全国学力・学習状況調査」では、小学6年の77・6%、中学3年の81・8%が新聞を読んでいません。自分の好みに合った情報が届くアルゴリズムの仕組みがあり、その中に誰かが悪意を持ってフェイクを流すと、真実がないがしろになってしまう。確かな情報が簡単に手に入らないのです。

「ユーチューブで見れば十分」という言葉に、どう返せば良いのでしょうか。

ジャーナリズムの側や先生方が、情報流通の構造についてきちんと説明することが大切です。フィルターバブルや(自分と似た考えが多いと錯覚する)「エコーチェンバー」、(閲覧数を増やして広告収入を稼ぐ)「アテンションエコノミー」などにより、あなたが見ているものは偏っていく。それは構造的な問題ですよと話せるようになるといい。

その上で「だから新聞で学ぶことが大切」と伝えていきたい。それが私の言う「NIEの再定義」。そうでないとNIEの目的である民主主義の担い手は育たないと思います。(五十嵐文弥)

おだか・いずみ 1964年生まれ、慶応大法学部卒。日本新聞協会でNIEの普及に尽力し、日本新聞博物館(横浜市)館長などを務めた。昨夏に定年退職後は教育とメディアをつなぐ活動をしている。日本NIE学会常任理事。

*八雲の野田生中・川端教頭*記事DB使い調べ学習

新聞を活用した授業について紹介する川端裕介教頭(菊地賢洋撮影)

川端裕介教頭は「情報を収集・整理・発信するためのNIE」と題して、新聞型の学級通信や新聞記事データベース(DB)を活用した社会科の調べ学習などを紹介。日常の実践を通じて「子どもに新聞を当たり前の存在にすることが大切だ」と呼びかけた。

まず、日常的に使うメディアについての統計などを説明。メディアが多様化して交流サイト(SNS)の利用が増える中、学校での新聞活用は信頼できるメディアへの接点になり「多面的・多角的な物の見方を育てる」と話した。

身近な実践として取り組んだスクラップノートは図書室前に置き、生徒に興味のある記事を貼ってもらって1年間に約100の記事が集まったという。また、学級通信を新聞型式で作ることは写真を効果的に使いやすく「見出しで内容が伝わる。忙しい保護者にも読んでもらいやすい」という利点があるとした。

社会科では、総合デジタル教材「どうしん まなbell(べる)」の記事DBを用いて、欧州連合(EU)統合の是非と「なぜアフリカはラストフロンティアと呼ばれるか」に関する調べ学習を行った。インターネット検索では調べるのに時間がかかるが、記事DBではネット検索ほど時間をかけず「時系列的に事実を追うことが可能になる」と優位性を指摘した。

また、普段の授業では生徒同士で分からないことを質問し合うのは難しいが、記事DBを用いた調べ学習では「新聞記事は難しいという前提があることで、むしろ質問しやすい雰囲気ができて活発なやりとりがあった」と手応えを語った。(向井智啓)

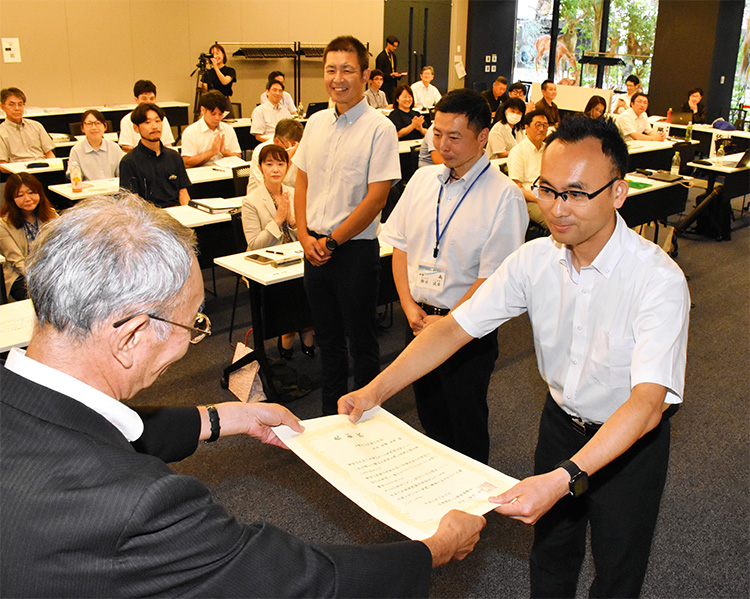

*札幌明園小など3校を実践表彰

北海道NIE推進協議会は、2024年度の優れた新聞活用で「実践表彰校」に選ばれた札幌市立明園小と十勝管内芽室町立芽室西中、市立札幌大通高の3校を北海道セミナーで表彰した=写真=。道内の実践指定校32校から小中高1校ずつが選ばれ、各校が活動内容を報告した。

北海道NIE推進協議会は、2024年度の優れた新聞活用で「実践表彰校」に選ばれた札幌市立明園小と十勝管内芽室町立芽室西中、市立札幌大通高の3校を北海道セミナーで表彰した=写真=。道内の実践指定校32校から小中高1校ずつが選ばれ、各校が活動内容を報告した。

明園小の檜克博教諭は、国語や家庭科での実践を発表。「学びを自分事にするという意味で新聞は有効。実生活に結びつく良さを子どもたちに意識させなければならない」と話した。

芽室西中の掛水成幸教諭は、かべ新聞づくりのほか、4人一組で完成させる新聞スクラップを紹介。「新聞に触れる良い機会になったとの感想が出ていた」と振り返った。

札幌大通高では、生徒が興味のわいた記事を切り抜いて模造紙に貼る「じぶん新聞」作りを行った。石山俊央教諭は「読んでほしい箇所を目立たせ、自分の考えや気づきを記入していた」と紹介。「情報Ⅰ」の授業では新聞記事の長文入力を行い「正しく文章を読み取る力も高まり、情報リテラシーの向上につながったと考えている」と語った。(福元久幸)