新聞づくり 情報選ぶ力育む*函館と新潟の中学生 オンラインで交流*フェイクも交え地域紹介

掲載日:2025.07.28

函館市の南茅部中と新潟県上越市の中郷中が、新聞づくりによる交流を続けている。北海道教育大函館校の野嵜(のざき)雄太講師と、東洋大の中平(なかだいら)一義教授によるメディアリテラシー研究の一環で、昨年度は地域の紹介を兼ねた新聞を互いに作成。記事に盛り込んだフェイクニュースを見抜けるかオンラインで交流した。本年度は防災をテーマに授業を行う計画だ。

互いの地域を紹介した新聞を前に中郷中の生徒とオンラインで交流する南茅部中の生徒たち=昨年12月

昨年度は、中平教授が当時在籍していた上越教育大の研究プロジェクトの助成を受けて実施。双方の3年生が情報を取捨選択できる力と、真偽を見極める力の育成を目標に取り組んだ。

新聞づくりに先立ち、双方の学校ではそれぞれ、情報の見極め方についての授業を行った。

南茅部中で野嵜講師は、情報を見極める上での重要なポイントを説明。「発信元の確認」「写真の信ぴょう性」などに加え「その情報により誰が影響を受けるか、発信者の意図を考えること」と伝えた。生徒たちは、パロディー記事を集めたインターネットのサイト「虚構新聞」のニュースを題材に、真偽の確認を体験した。

新聞の作成は5グループに分かれて行い、地域の特色であるコンブやイカ漁について現状や課題をまとめた。また海岸の町にとって重要な防災についても取り上げた。作成には北海道新聞の総合デジタル教材「どうしん まなbell(べる)」を活用した。

完成した新聞は中郷中に送付。中郷中からは、非常時の担架づくりなど防災について取り上げた新聞が届いた。生徒たちは作品を読み込み中郷中生への質問を考え、相手の質問にも答えられるよう準備をした。

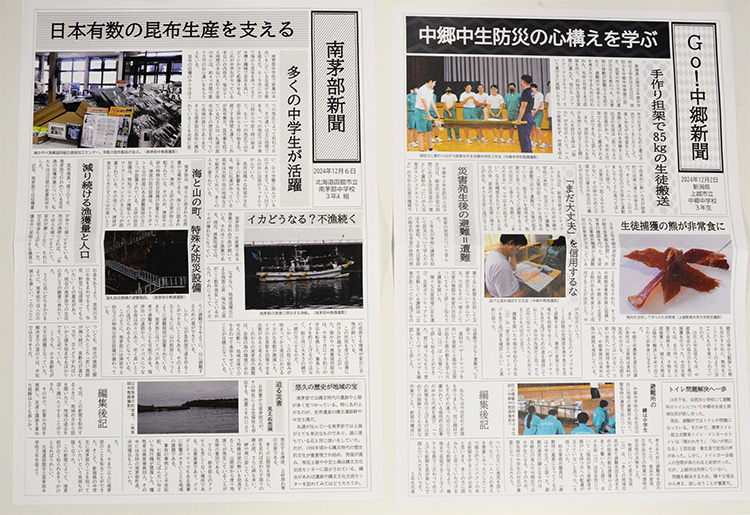

両校の生徒たちが作った「南茅部新聞」(左)と「Go!中郷新聞」

昨年12月のオンライン交流では両校の生徒が互いの記事に質問。山間部の中郷中生徒からは、普段接することのないコンブ漁の記事への問いが相次いだ。

記事中のフェイクニュースは、南茅部中が「イカ不漁のため、釣るのではなく網での漁獲に転換」、中郷中は「生徒が弓矢でとったクマ肉を非常食に活用」というもの。南茅部の生徒たちは、この内容はフェイクと見抜いた。中郷中の新聞については「見出しも文章も具体的で分かりやすかった」との感想が上がった。

野嵜講師らは、これらの取り組みを6月29日に札幌の北海商科大で開かれた日本公民教育学会の全国大会で発表。「生徒たちは新聞を作ることで、相手に伝わるように書くにはどうすれば良いか考えることができた」とまとめた。

両中学の交流学習は本年度も秋以降行われる。災害時の高齢者や障害者の困りごと、地域の高齢化などをテーマに、生徒が相手地域の課題解決に役立つ情報発信を目指す計画だ。昨年度に続きオンラインによる交流も行う。(五十嵐文弥)

*授業 大事なメディア 日本公民教育学会でシンポ

6月に北海商科大で開かれた日本公民教育学会では、シンポジウム「情報通信技術の変容に応じたメディアリテラシーを育む公民教育を考える」も開かれ、参加者が論議を深めた。

中平一義教授は、メディアリテラシーをメディアの特性理解、使いこなす能力、情報を読み解く能力の3点に集約。情報の個人化や偏在化が進む現代は、情報を読み解き使いこなすのが難しくなっているとした。公民教育の場では互いに議論し、他者の思いを知ることで、情報を正しく見極める重要性を指摘した。

札幌北高の伊藤航(わたる)教諭は、能登半島地震の際の交流サイト(SNS)への投稿などを例に行った「公共」の授業を紹介した。その上で「文字情報だけでなく画像や動画のディープフェイクをどう見抜くか」や「(閲覧数を増やして広告収入を稼ぐ)アテンションエコノミーなど、偽情報が広まる社会構造の解明も必要」など、今後の課題にも触れた。

会場からの質疑を交えて行われた後半部で中平教授は「身近な人の影響しか受けていない子どももおり、学校でさまざまな情報について論議をしていくことが重要」、伊藤教諭は「分からないからニュースは見ないという生徒も、授業で情報を得ると考え始める。学校の授業はやはり大事なメディアだ」と話した。(五十嵐文弥)

メディアリテラシーについて考えた日本公民教育学会のシンポジウム