新聞通して「深い学び」*24年度実践表彰 3校紹介

掲載日:2025.05.26

北海道NIE推進協議会(菊池安吉会長)は、2024年度「実践表彰校」に札幌市立明園小学校、十勝管内芽室町立芽室西中学校と市立札幌大通高校の3校を選んだ。日本新聞協会から無償で提供を受けた新聞を使い、授業や朝学習を通して「主体的・対話的で深い学び」に取り組む道内の実践指定校は32校。この中から初めて選ばれた受賞校3校の優れた新聞活用について、各校の代表者に報告してもらった。全32校の活動内容は、同協議会が今月発行した「教育に新聞を 2024年度実践報告書」に掲載されている。3校の代表は8月8日に北海道新聞社本社で開かれる第9回北海道セミナーでも内容を発表する。(五十嵐文弥、福元久幸)

*札幌・明園小 檜克博教諭*意見持ち話し合う題材に

*札幌・明園小 檜克博教諭*意見持ち話し合う題材に

新聞を読む機会がある本校の児童は、どの学級でも2割前後であり、親しむ機会を兼ねて授業を行った。実践者は学級担任ではなく、専科指導(国語、家庭科)のため、他学級の担任の実践も含め三つの取り組みを報告する。

《1》立場や考えの違いを意識して話し合う実践

4年国語「新聞を作ろう」では、4年生のことやクラスのことを3年生に伝えようとグループで記事を分担しながら取材メモを作成し、新聞を作った。「記事の大きさ」をどうするかについて、自分の考えやその理由について意欲的に話し合う姿が見られた。

《2》自分と違う意見を生かし自分の考えをまとめる実践

5年家庭科「できるよ家庭の仕事」では、女性漫画家が「主婦のかたわら、漫画の仕事をしているのですね」という男性の言葉に違和感を持ったという記事に注目。「家事は仕事ではないのか」-。児童の意見は三つに分かれた。

<仕事だという意見>

・家族の一員として家事は必要なこと

・外で働いてないが、家族のためいろいろやってくれる

<違うという意見>

・家事に給料がないから

・家の仕事は残業がない、いつでも休憩できる、文句も言われない

<その他>

・ボランティアのようなこと

・外の仕事と家事は別物。家事は別の言い方をすべきだ

今は、意見が定まらないことも学びだと伝え、家族みんなが協力していくものだということを一致点とした。

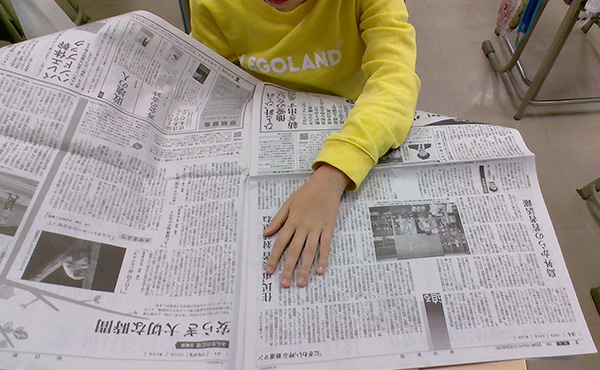

《3》学んだことを他の学習で生かす実践

5年書写「めざせ!新聞記者」では、記事を見て行頭や行末の高さがそろっていることや、ひらがなは漢字より少し小さめに記載されていることに子どもたちは気付いた。その他にも「目立つように囲っている所がある」「写真を使うと分かりやすいけど、位置や大きさも考える必要がある」などの指摘もあった。

ノートの書き方やポスターのまとめ方に生かしていくという声も多かった。新たに分かったこととして新聞にはデジタル版もあり、タブレット端末の発表アプリでも生かせると思ったようだ。

これらの実践を通じ、本校児童の課題となっている「学びに対して他の学習へ広げて学ぶ姿」「互いの立場や意見の違いを生かし、自分の考えをまとめる姿」を見ることができた。新聞を通した学びは実生活との結びつきを意識させやすく、意欲の高まりや思考の深まりにつながる。大人でさえ答えの出せない問題について児童が考え、話し合う教材としても役立つ。

新聞を手にして見やすさを調べる児童

*芽室西中 掛水成幸教諭*紙面制作 複数教科で挑戦

本校では、地域を学ぶ「かべ新聞」や「学級新聞」「学習新聞」など各種の「まとめ新聞」づくりに取り組んでいる。

2年生が総合の時間に作った「かべ新聞」は、宿泊学習で訪れた十勝管内足寄町と芽室町を比較した記事を掲載した。

生徒たちはタブレット端末の活用にも慣れ、時間をかけず前年以上に完成度の高い作品を仕上げることができた。管内で行われた「全十勝小・中学校かべ新聞コンクール」でも最高賞を受けた。3年生となる2025年度は、修学旅行のまとめ新聞を作る。

タブレットを使った「学級新聞」にも新たに挑戦した。学級にある報道部の活動として共有で編集した。横組みの紙面にはクラス紹介や体育祭、宿泊学習の様子のほか一人一人の「個人目標」を載せ、読みやすくまとめた。

理科では、冬休みの課題として「理科偉人新聞づくり」に取り組んだ。コペルニクスであれば「『地動説』を提唱した天文学の革新者」など、内容に合わせて見出しをつけて編集した。

このほか、全学年で手書きの社会科まとめ新聞づくりを行い、3年生はこれまでの経験を生かした紙面づくりを見せた。

2年生の社会では冬休みに「新聞スクラップ」づくりに取り組んだ。教材の記事は十勝毎日新聞電子版から私が選び、生徒が使う授業支援アプリ「ロイロノート」にアップ。4人ひと組で、記事の内容をまとめる「要約係」、記事の関連地図やグラフを載せる「調査係」などを分担し、一つの作品を仕上げた。新しい取り組みだったが、生徒同士が作品を見せ合うことで、確認しながら進めることができた。

素材となる記事は、芽室のおみやげ用紙袋のデザインが完成したという地域の話題から、東京・豊洲市場のマグロ初競りで高値が付いた話など、道内から海外の記事まで幅広く選んだ。

生徒からは「知らなかったことをたくさん知ることができた。まとめるのも楽しかった」「見出しや感想を書くのは思ったより難しかった」「4人で協力して、良い経験ができた」などの声が寄せられた。

前年にスクラップ新聞を経験した3年生の中には、ノートを使い、自主的にスクラップに取り組んだ生徒もいた。

各地の学校が多様な形で取り組むNIEの実践を目にすることで「こんなことをやっているんだ」と知ることができる。新聞を使った活動がさらに広がってほしいと願っている。

校内に掲示されている「かべ新聞」

*札幌大通高 石山俊央教諭*記事貼り 自分の考え発表

*札幌大通高 石山俊央教諭*記事貼り 自分の考え発表

2024年度の本校生徒は1148人で、アンケートをしたところ、自宅にスポーツ新聞以外の新聞があったのは全体の約24%だった。普段新聞を手に取る機会が少なく、情報を収集するメディアとして新聞を手にしてほしいとの思いも、NIE実践指定校に手を挙げた理由の一つだ。

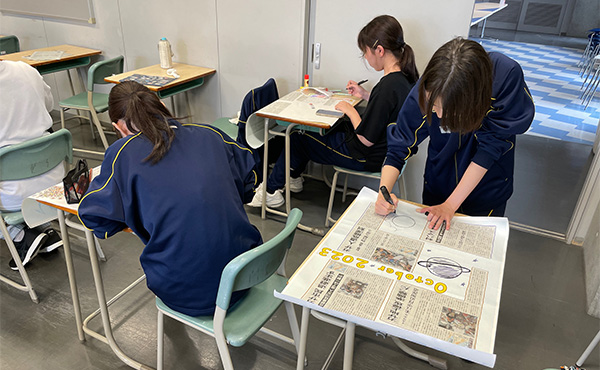

4年生の総合的な探究の時間では「じぶん新聞」づくりを行った。じぶん新聞とは、各自が「おもしろい」「知ってほしい」と感じた記事を集めてB2大の方眼紙にレイアウトし、貼り付けてつくる。クラスごとに担任が指導する。NIE実践指定校となる前から続いている取り組みで、学校に届く日々の各紙を活用した。

生徒たちは集中して記事を読み込み、3~5本を貼り付け、自分の考えや感想を加えてレイアウト。特に読んでほしい箇所には下線を引いて強調した。各自で新聞名を付けて完成させた。

テーマは「少子化」「観光」「SNS」など社会の今を反映したものが目立った。クラスごとに発表会を行い、年度末の学校行事では作品を教室に展示した。

時事問題について自分の考えや思いをまとめ、他の生徒に伝えることで、社会と個人をつなぐ新聞の役割について認識を深めることができたと考えている。当初、生徒たちが新聞に興味を示すか懸念もあったが、楽しみながら記事に目を通していた。

「情報Ⅰ」の授業では、授業始めの10分ほどを使い、情報社会や情報に関する新聞記事を読み、入力する取り組みを年間通して続けた。

例えば「デジタルデバイド」など、授業で習った言葉が世の中でどう使われているか知ることで、情報への興味や関心が高まり、学習意欲の向上につながったと思う。

正しく入力するためには、記事を正しく読み取る力が求められる。実際に記事を読んで入力する作業により、記事の内容が生徒の頭に残りやすいと実感した。

本校では新聞を図書室と進路相談スペースに置き、自由に閲覧できるようにしている。総合的な探究の時間のほか、外国籍の生徒らが在籍する国際クラスや、生徒の進路活動でも活用している。

また、廊下の掲示板には司書が切り抜いた、その日読んでもらいたい記事を掲示している。

生徒が新聞を手にする機会を増やすため、進路スペースの新聞配置などをさらにPRしたい。また指導する教員側も授業や進路相談など、さまざまな場面で新聞活用を進めたいと考えている。

「じぶん新聞」づくりに取り組む生徒たち