<NIE授業 新時代>中学3年公民・情報が変える社会の仕組み*日本の特色 多面的に考察*川端裕介(八雲町立野田生中教頭)

掲載日:2025.04.28

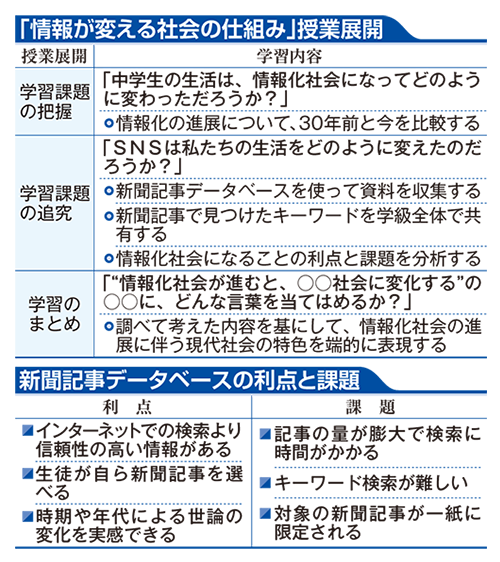

中学校の社会科の公民的分野「現代日本の特色」の学習を紹介します。単元全体では「現代の日本の特色には少子化、情報化、グローバル化があるとされるが、もう一つ加えるとしたら何を入れるか」という問いを追究します。現代の日本の特色を理解した上で、将来の政治や経済、国際関係に与える影響について考える学習です。

授業の導入では、生徒にとって身近な題材を通して、30年前の学校の様子と現在を比較します。具体的には、教師が中学生の頃の1日の生活について、当時の写真や映像を資料にして、現在との違いを見つけます。

例えば、音楽を聴くのは30年前だとCDやMDが一般的でしたが、現在は定額制のサブスクリプションや無料の動画を通して好みの曲を聴くことができます。友人との会話は家の電話ではなく、個人の携帯電話や交流サイト(SNS)で可能になりました。

その一方で、学校では1人1台端末が普及したものの、黒板や教科書、プリントを使った授業には大きな変化がないことがわかります。このように、情報化社会が進展しても、すべてが大きく変わるとは言い切れないと生徒は気付きます。

続けて、生徒が出した意見の中からSNSを取り上げて、「SNSは私たちの生活をどのように変えたのだろうか」と問います。生徒が考察する際に、新聞記事を資料にします。その際に新聞記事データベースを活用します。新聞記事データベースを使うと、生徒が必要な情報を自ら探して選ぶことができます。主体的な情報収集につながります。また、インターネットでやみくもに検索するよりも、信頼の高い情報を得やすくなります。効率的に必要かつ正確な情報を収集できるので、考察に時間を割くことができます。

その一方で、データベースに入力するキーワードがわからずに困る生徒もいます。そこで、素早く検索できた生徒がキーワードや新聞記事を学級全体で共有します。情報通信技術(ICT)を活用すれば即座に全員で結果を確認できます。

この授業では、SNSの普及による課題として、自分の考えに近い意見ばかりに接する「エコーチェンバー」や、違う考えが遮断される「フィルターバブル」などが挙げられました。また、フェイクニュースを信用してしまう問題についても、新聞記事を基にして多くの生徒が理解できました。教師が情報化社会の進展に関する言葉を示すのではなく、生徒が言葉と出合うことで理解が定着します。

授業のまとめでは、調べたことを基にして「情報化社会が進むと、○○社会に変化する」という文章に当てはまるキーワードを考えます。生徒からは、「AI(人工知能)社会」「自動化社会」「便利なネット社会」など肯定的な評価の他に、「不信社会」「分裂社会」など課題に着目した意見が出されました。このように、新聞記事データベースを活用しながら、情報化を取り巻く最新の状況に触れることで、現代の日本の特色について多面的・多角的に考察できます。