第7回新聞切り抜き作品コンテスト*生活直結 身近な課題に関心

掲載日:2025.02.24

全道の中高生が、気になったテーマについて複数の関連記事を切り抜いて台紙に貼り付け、意見や感想を書き込む第7回新聞切り抜き作品コンテスト(北海道新聞社主催)の優秀賞受賞作が決まった。応募397点に対する審査基準は、テーマ設定や読みやすさ、文章力の3項目。応募総数の割合に応じて中学生から5点、高校生15点の計20点が選ばれた。

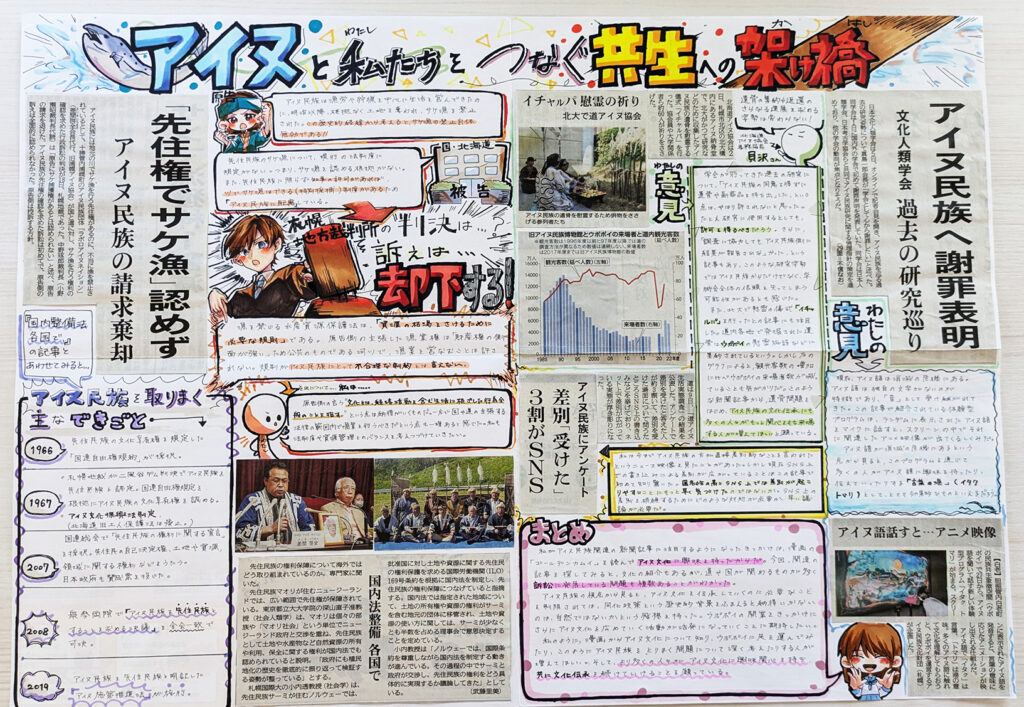

このうち、札幌丘珠高校2年の宮川柚月(ゆづき)さんは、胆振管内白老町にある民族共生象徴空間(ウポポイ)を訪れ、関心を持ったアイヌ民族についてまとめた。受賞作は自慢のイラストをちりばめ、目を引く力作に仕上げている。本年度はこのほか、異常気象・気候変動や巨大地震に焦点を当てた作品が多かった。また、デジタル技術やJR北海道、認知症といったテーマを取り上げた作品も目立った。

宮川さんを含め、初めて優秀賞を受賞した作品の中から、評価の高かった4点について、テーマ選びや紙面作りの工夫、受賞の感想などを語ってもらった。

4人以外の優秀賞受賞者は次の通り。(敬称略)

【中学の部】樋口茉耶(札幌市立八軒東3年)長内小春(岩見沢市立上幌向2年)田中優(北海道教育大学付属旭川2年)

【高校の部】酒井優奈(旭川南3年)樋口莉乃(札幌市立新川3年)小枝玲花(札幌龍谷学園1年)當麻公生凪(同)德原凛(同)相澤愛沙(同)中山結衣(同)彭由伊(市立札幌開成中等教育学校4年)渡辺小晴(北見北斗3年)岩瀬亮仁(同)髙木あかり(同)大塚奈恋(帯広緑陽1年)石岡夢(同)

*先住民族との共生訴え*宮川柚月さん=札幌丘珠高2年

「アイヌと私たちをつなぐ共生への架け橋」と題した作品は、一つ一つの記事に対して意見を載せた。

「アイヌと私たちをつなぐ共生への架け橋」と題した作品は、一つ一つの記事に対して意見を載せた。

遺骨持ち出しなど、過去の研究について日本文化人類学会が謝罪した記事には「許可を得るべきだ。民族の文化伝承にも多くの人が関心を持ってほしい」。

先住権によるサケ漁を認めなかった判決では、原告側の「文化とは、経済活動を含む生活に根ざした行為全般を指す」との言い分に納得する一方で、法の範囲内で漁業を行うべきだとの国、道の主張にも一理あると記した。交流サイト(SNS)上での差別には、根絶へ議論が必要だと訴える。

家族旅行で白老町にある民族共生象徴空間(ウポポイ)を訪れ、アイヌ民族に関心を持って題材に選んだ。道内を舞台にした人気漫画「ゴールデンカムイ」を読んで、さらに興味を広げたという。

作品は、図書室にある新聞から記事を選んで構成。普段の授業でニュースを取り上げている政治経済の先生の助言を得た。

漫画研究部に所属している腕でイラストを描き込み、彩り良い作りが目を引く。「アイヌ民族と私たちは同じ人間。もっと近しい存在として北海道で暮らしていけたらいい」と願う。(五十嵐文弥)

画像クリックで拡大

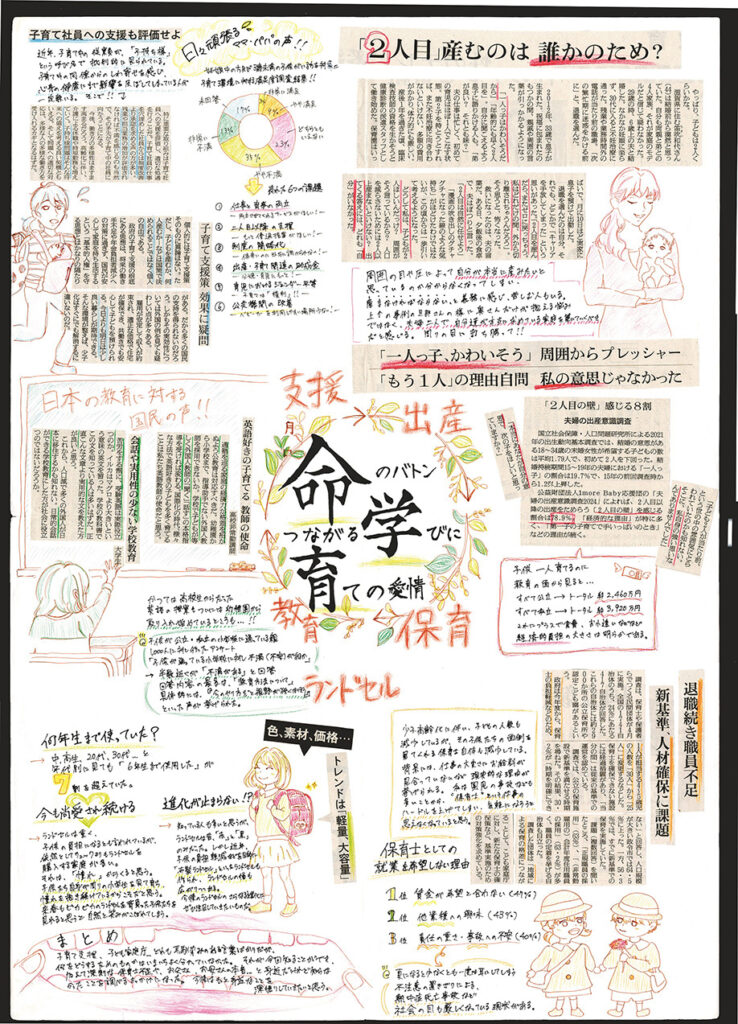

*出産や育児の悩み紹介*佐藤蕾さん=札幌龍谷学園高1年

「最初に、2人目の出産を求めるプレッシャーの記事を取り上げようと思った」。切り抜き作品の右上に一番大きく扱った記事だ。不妊治療でようやく男児を出産した女性が、周囲から「一人っ子はかわいそう」といった言葉をかけられ、体力的負担や育児と仕事の両立に悩んだ実態を紹介している。

「最初に、2人目の出産を求めるプレッシャーの記事を取り上げようと思った」。切り抜き作品の右上に一番大きく扱った記事だ。不妊治療でようやく男児を出産した女性が、周囲から「一人っ子はかわいそう」といった言葉をかけられ、体力的負担や育児と仕事の両立に悩んだ実態を紹介している。

経済的理由で2人目の出産をためらう夫婦が8割という小さな記事も添えた。子ども1人が幼稚園から大学まで、全て私立に通うと約3920万円かかることもインターネットで調べて書き込んだ。

「子どもが好き。将来の夢は小児科医になること」という。作品のタイトルは「命のバトン つながる学びに 育ての愛情」。公共の授業でコンテストに取り組むことになり、夏休みをはさんで3カ月ほどかけて仕上げた。

右上の出産から始まった記事は、時計回りに保育士不足、小学生のランドセル、学校での英語教育、会社員への子育て支援と5テーマの記事を並べて1周し、赤ちゃんから大人までの「命のバトン」を示す工夫も凝らしている。

「自分の思いが伝わるよう、どの記事のどこを使うか考えるのが難しかった。この作品が、男子高校生も出産や育児を考える機会になれば」と願っている。(福元久幸)

画像クリックで拡大

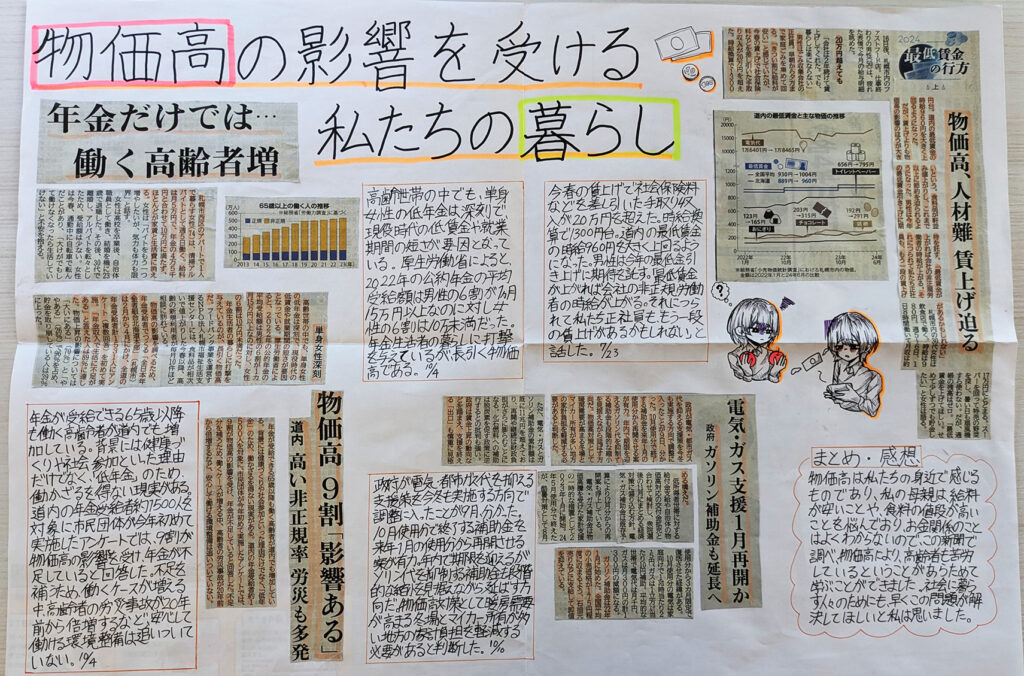

*物価高と暮らし詳しく*佐藤真以さん=石狩市立浜益中2年

「お母さんが給料やものの値段について話しているのを聞き、物価高を調べようと思った」という佐藤さん。

「お母さんが給料やものの値段について話しているのを聞き、物価高を調べようと思った」という佐藤さん。

切り抜き作品には、図書活動などを行う中学の学習委員会のメンバー4人が取り組んだ。学校で取っている新聞を読み、各自が決めたテーマに関係する記事を見つけると、互いに教え合いながら進めた。

65歳以上でも働く高齢者が増えたこと、単身女性の年金額が低いことや、政府による電気・ガス代の支援を取り上げた記事を選んだ。また、最低賃金について考えた連載記事も題材にした。

重要と思う部分にはラインマーカーで線を引き、要約を載せた。学校だけでなく、家でも作業して完成させた。「ガソリンのことはお父さんが『また高くなった』と話していたので関心を持って読んだ」そう。

物価高により高齢者も苦労していることが改めて分かり「身近な問題だけに、早く解決してほしい」とまとめた。

浜益中では全校生徒が図書室に集まり、気になった記事について話す新聞発表を週1度行っており、普段から新聞の要約に取り組んでいる。佐藤さんは昨年秋から、学習委員会の委員長として発表の司会も担っている。(五十嵐文弥)

画像クリックで拡大

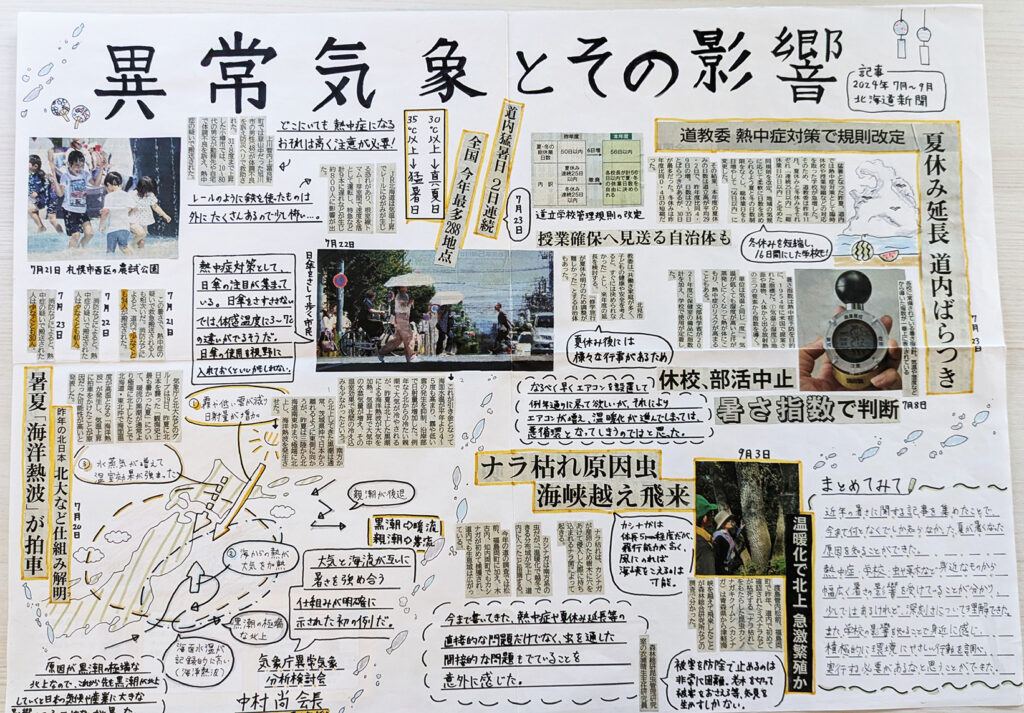

*温暖化の問題点に着目*小川稟さん=岩見沢市立上幌向中2年

夏休みの期間延長やエアコン設置など、学校生活にも影響を与え始めた地球温暖化に焦点を当てた。「多くの記事を読んでいくうち、いろんな所で環境の変化が起きていることが分かり、興味を持った」という。

夏休みの期間延長やエアコン設置など、学校生活にも影響を与え始めた地球温暖化に焦点を当てた。「多くの記事を読んでいくうち、いろんな所で環境の変化が起きていることが分かり、興味を持った」という。

南方系の昆虫の越冬できる分布域が温暖化で北上し、青森県から津軽海峡を越えて飛来して道南でミズナラなどの枯死を引き起こしたという記事には、熱中症などの直接的な問題だけでなく、「虫を通した間接的な問題も出ていることを意外に感じた」とコメントを付けた。

「前年度に取り組んだ切り抜き作品はスカスカ感があった」という反省に立ち、今回は日傘をさす歩行者の写真や、極端に北上した暖流の影響を解説するイラストなどをバランス良く配置。記事も細かく切って周囲に貼り付け「良い感じにまとめられたかなと思った」。

「調べ物をして、まとめるのが好き」と話す。小学5年生だった2021年、北海道新聞社が主催した「夏休みの自由研究投稿キャンペーン」で、家庭菜園で取れた野菜などを使った家族5人分の弁当作りを写真付きで紹介し、入賞を果たした。今回の受賞についても「家族から、すごいねと言ってもらえた」と、笑みがこぼれた。(福元久幸)

画像クリックで拡大