信頼性ある情報か考えて*新聞協会フォーラム「学校教育におけるメディアリテラシー」*札国際大・朝倉教授*「記事に意図」読み比べて学ぶ

掲載日:2025.04.28

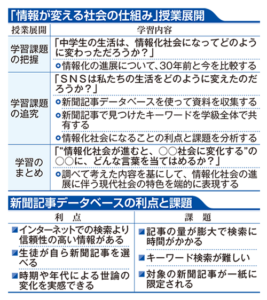

「学校教育におけるメディアリテラシー」をテーマに、日本新聞協会(東京)の第8回NIE教育フォーラムが3月、同協会を会場にオンライン形式で開かれた。札幌国際大の朝倉一民(かずひと)教授ら3人が提言や講演を行い、メディアリテラシーの育成について考えた。

「学校教育におけるメディアリテラシー」について話す札幌国際大の朝倉一民教授

小学校教諭として長年NIE活動に取り組んだ朝倉さんは、子どもたちが情報を活用するため身につけるべき力を学習指導要領に即して「スキル(知識・技能)」「リテラシー(思考力・判断力・表現力)」「デジタルシチズンシップ(学びに向かう力・人間性)」の三つに分類。

新聞社や通信社の記事から交流サイト(SNS)まで、信ぴょう性や速報性の違う多様なニュースを並列して見ることができるのがインターネットであり、この仕組みを理解させることが大事だと強調した。安倍晋三元首相の国葬などを例に各紙を読み比べ「記事には意図があるということを子どもたちに伝えてきた」と触れた。

また、手に取ることのできる新聞は、教材として教育現場になじむとした上で、北海道新聞の総合デジタル教材「まなbell(べる)」を例に「過去の歴史を含め、地域のことを調べてまとめるのに新聞作成機能が有効」と紹介した。

朝日新聞校閲センターデスクを務める梶田育代さんは、赤ペンでチェックされた原稿モニターを示しながら校閲記者の仕事を説明。書かれた内容の客観的な検証を行い、分かりやすく配慮の行き届いた文章か点検を行うと話した。記者の役割にも触れ「信ぴょう性を確保するため、取材過程も伝えて信頼を得る取り組みが各社で行われている」とした。

元小学校長で、日本新聞協会NIEコーディネーターの関口修司さんは基調提言で「ネット上の情報は玉石混交。『心地よいことが善』とされる時代に、もう一度、『正しいことが善』であると見直させる教育が大切」と訴えた。

後半部では3人が意見を交わした。ネットについて朝倉さんは「さまざまな発信自体が悪いわけではない。情報の受け手側が、どこまで信頼性ある情報なのか考えていくことが大事」と指摘。

ファクトチェックの力を身につけるため「学校では、朝の時間に新聞記事を題材に話し合う『NIEタイム』のような取り組みを継続していくことが重要だ」と訴え、各学校が教育課程の作成時に、総合的な学習の中にメディアリテラシーを位置づけていくべきだとした。

子ども向けの新聞に携わった経験から梶田さんは「子どもたちが、ネットの中の都合の良い情報だけを得て知識を形作る前に、正しい知識を伝えることに意味がある」と訴えた。これを受けて関口さんは「いろんな記事が載っている新聞に近い場は、図書館だと思う。子どもたちには学校図書館にもっと足を向けてほしい」と話していた。(五十嵐文弥)