日本NIE学会 大阪大会*安易な「答え」 求めぬ能力を*タイパ重視のニュース理解に警鐘

掲載日:2025.01.27

「情報を適切に理解し、活用し、発信する能力」の育成を目指して、日本NIE学会第21回大阪大会が大阪教育大学で開かれた。シンポジウムでは「答えの出ない状況に耐える力」(消極的受容力=ネガティブ・ケイパビリティ)の重要性などが語られ、分科会では美術教育や江戸時代の瓦版に関する授業の実践など23テーマが報告された。全国の研究者やメディア関係者ら135人が耳を傾け、高校生による研究発表も行われた。

NIE研究者やメディア関係者らが集まり、シンポジウムや分科会を通じて学んだ日本NIE学会大阪大会

昨年11月23、24日の大会のうち、初日のシンポジウムで日本新聞博物館前館長の尾高泉氏はネガティブ・ケイパビリティについて「正解がなく、曖昧で不確実なことや白黒つけられないことを受け入れる能力」として、その育成の意義を強調。すぐ分かった気になる錯覚に警鐘を鳴らし、安易に答えに飛びつかない耐性を、学校教育で育てていく大切さを指摘した。また、人々がニュースに触れようとしない「選択的ニュース回避」が起きている現状を報告した。

他の参加者からもタイパ(時間対効果)やコスパ(費用対効果)重視で、15秒の動画を見てニュースが分かった気になる状況を危惧する意見も上がった。

分科会では、路上芸術家・バンクシーの作品のように「写真発明以前から、絵画は報道としての社会的役割を担ってきた」との考えに基づいた美術教育の発表もあった。大阪府立登美丘高校1、2年生による、新聞記事の内容をワークシートにまとめ、イメージ画として表現する授業だ。いじめや中東情勢、太陽フレアなど多様な題材が取り上げられていた。

分科会で実践内容を発表した札幌大学の兼間昌智さん

江戸時代に発行された瓦版を使い人間とメディアの付き合い方を学んだ小学6年生の歴史の授業では、てんぐのようなペリー提督の瓦版の似顔絵と教科書の写真を比べ、児童たちから「想像で描いて広めるのはよくない」「わざとこわく描いたのでは」といった感想が寄せられたという。こうした作為が現代でも起こりうることを踏まえ、愛知教育大学付属名古屋小学校の担当教諭は「ニュースを日頃から見つめ直し、ニュースリテラシーの育成につなげたい」と授業の狙いを紹介した。

札幌大学非常勤講師の兼間昌智さんは、新聞記事を活用したリポート作成に関して発表。1年生の受講生約200人のうち、高校までにNIEの授業を受けた経験があった学生が42%、未経験は58%だったと報告。その上で、未経験の学生は新聞を読むことに難しさを感じながらも、重要性や信頼性と面白さに気付き、自己の成長と学びにつながると考えていると紹介した。(福元久幸)

*新聞読み比べ 違い分析*高校生が研究発表

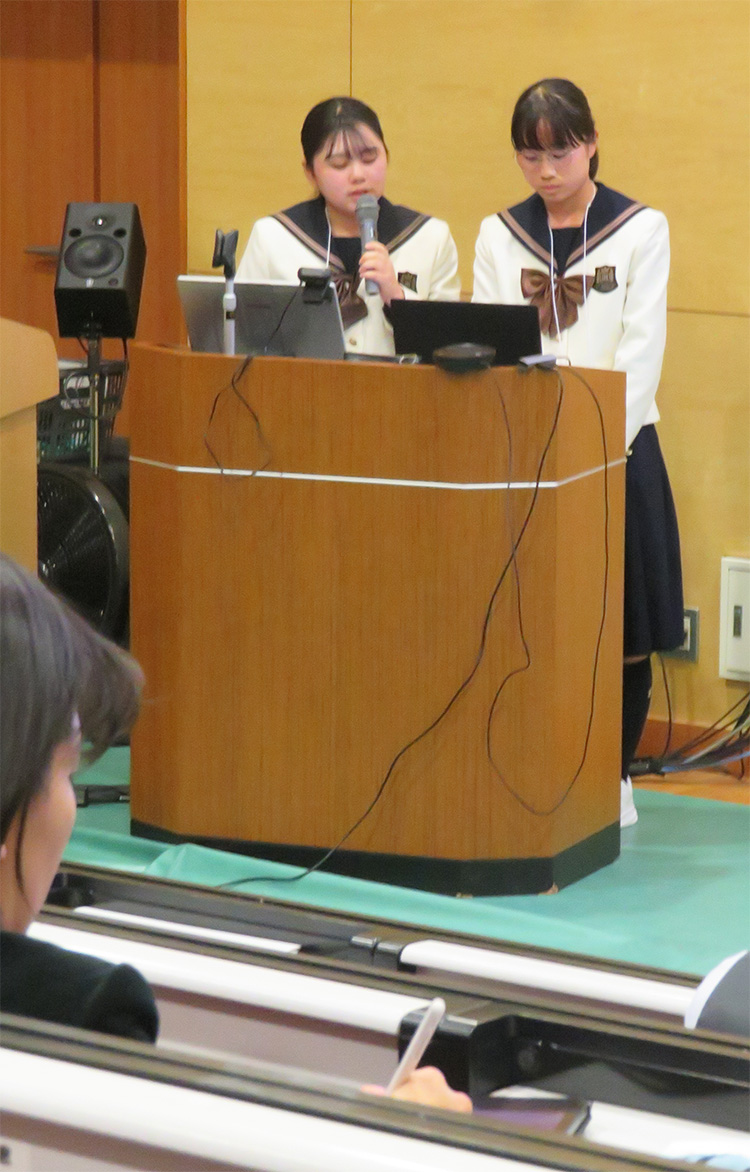

全国4校の高校生が新聞を通じた学びについて述べた生徒研究発表大会

大会初日には高校生による生徒研究発表大会が開かれ、奈良市立一条高校は、リニア中央新幹線に関する日本経済新聞と静岡新聞の論調の比較について発表した。静岡新聞はリニア建設を否定しないものの、大井川や南アルプスに関わる環境問題の重要性を全国に発信。日経新聞からは地震や津波で東海道新幹線が運休した場合の経済活動の低下を防ぐため、早期開業を求める主張が読み取れると考察した。

全国紙2紙と地元の山陽新聞で東京都知事選の報道を分析した岡山南高校は「特定の候補に偏った報道が目立った」とした上で、複数のメディアから情報収集し、精査することが大事と発表。今後の選挙では動画投稿サイト「ユーチューブ」や交流サイト(SNS)の影響がさらに強まることが予想され、同じ意見や価値観の人ばかりとつながる「エコーチェンバー」により情報が偏る恐れを指摘した。

このほか、新渡戸文化高校(東京都中野区)は未来の教育の在り方、石動(いするぎ)高校(富山県小矢部市)は富山県の人口100万人割れなどをテーマに発表した。(福元久幸)